なぜトランプ大統領は関税を引き上げるのか 米中経済構造と再選戦略が交差する「トランプ関税」の底流

- ASEAN・海外展開

- # 寄稿記事

最終更新日:

公開日:

トランプ大統領は4月2日、世界のほとんどの国に対して関税を大幅に引き上げると発表した。国別の税率は米国が抱える貿易赤字額を考慮したとされているが、経済学的にはなんの根拠もないものだった。ただし、それを一方的に非難する前に、なぜトランプ大統領がこのような関税の大幅アップを言い出したのか、その背景を考えてみたい。

目次

貿易赤字解消のための関税引き上げ

第一の理由は、米国の貿易赤字を解消するためである。米国は毎年、膨大な貿易赤字を計上している。ただし、ドルが基軸通貨であるため、その支払いにはドル紙幣を刷って充てることができる。もっとも、現代においては実際に紙幣を刷るのではなく、コンピューター上での操作になるが、基本的な考え方は同じである。

とはいえ、いくらドルが基軸通貨だからといって、無限に紙幣を刷ることはできない。実際、米国債の金利は上昇傾向にあり、世界の投資家の間で米国債に対する信認に疑問が生じ始めている。

金融の世界では、誰もが「大丈夫だ」と言っていたのに、ある瞬間に一斉に不安に駆られて行動を起こすことがある。電線に多くの鳥がとまっていても、一羽が飛び立てば、他の鳥も一斉に飛び立つ。その瞬間が、いわゆるミンスキー・モーメントである。株の暴落もその一例だ。仮に米国債が暴落すれば、世界経済は大きな混乱に見舞われる。そしてドルの信任を失えば、第二次世界大戦後に世界を主導してきた米国の地位は失われる。

米国は、いつかは貿易赤字を解消しなければならない。トランプ大統領でなくとも、誰かがそれに手をつける必要があった。これが、彼が関税の大幅アップを言い出した第一の理由である。

日本抑制と対中接近へ向かった米国の構造転換

第二の理由は、米国の工業部門を再建するためである。それは、副大統領にバンスを選んだことにも表れている。

バンス副大統領の故郷であるオハイオ州をはじめとする中西部は、かつて米国の工業地帯だった。20世紀初頭から1970年頃まで、米国の工業は栄えていた。世界で初めて大量生産方式を確立したフォードの自動車は、その象徴と言ってよい。

だが、そんな米国の工業はその後、衰退の道を辿る。最初にそのきっかけをつくったのは日本だった。1970年頃から、日本製のテレビなど電気製品が米国市場を席巻し始めた。1980年代に入ると自動車の輸出も増え、やがて日米の貿易摩擦に発展していった。

そのとき米国が考えたのが、円の切り上げである。円を強くすることで、日本からの輸出を阻止しようとした。1985年、ニューヨークのプラザホテルに集まった世界の蔵相たちは、米国の通貨安を容認した。これがいわゆる「プラザ合意」である。

その結果、円とドルの交換レートは、1ドル260円付近から100円近くまで急上昇した。日本国内では円高不況が叫ばれ、その対策として日銀は市場に大量の資金を供給した。日本経済はバブル景気へとまっしぐらに進んでいくことになる。

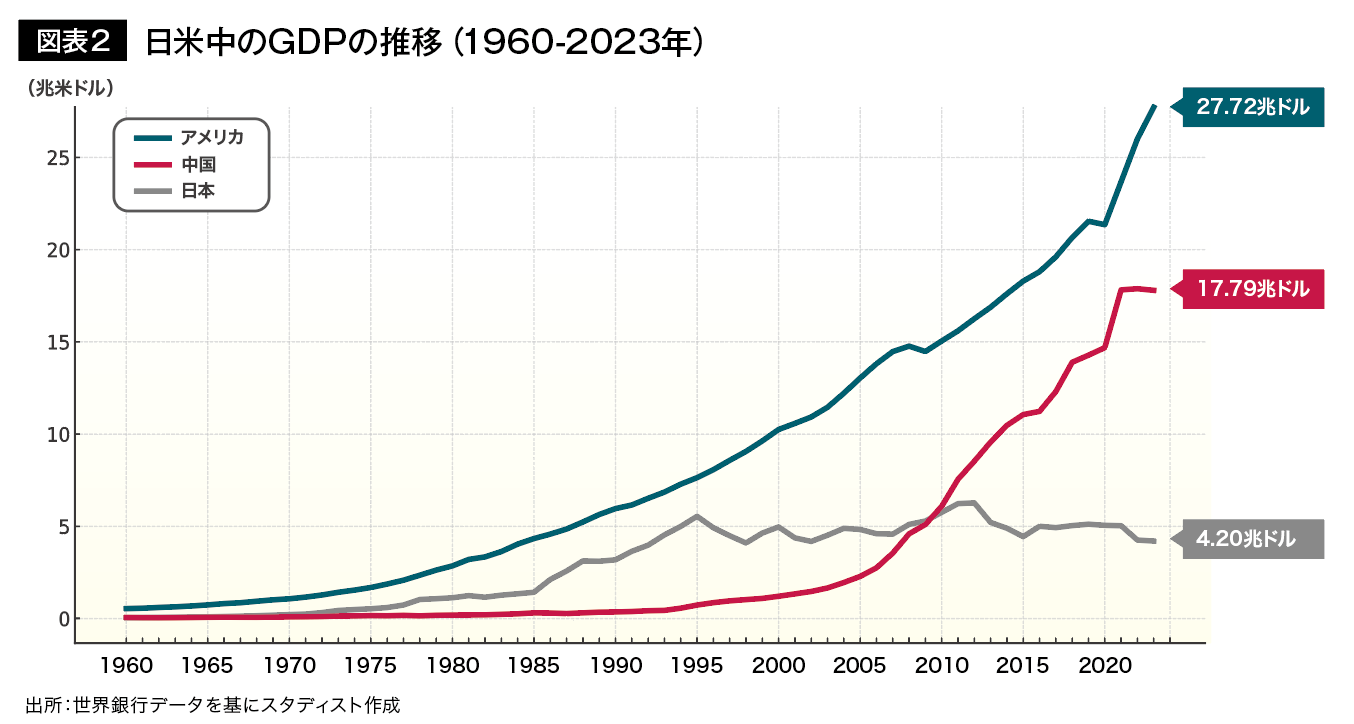

1990年代初頭、日本のGDPは米国の6割程度にまで達し、いずれ日本が経済力で米国を上回るのではないかとも言われるようになった。それを阻止しようと動いたのが、クリントン政権(民主党、在任1993〜2001)である。クリントン大統領は、その風貌もあって日本では人気が高かったが、彼の政策こそが、今日の日本の苦境を作り出したと言っても過言ではない。

米国は1980年頃から、工業部門よりも金融を中心としたサービス業で繁栄する道を志向し始めた。これは、工業部門に力を入れていた日本やドイツの姿勢とは対照的である。海洋国家として栄えたイギリスを祖とする米国は、どうやら「ものづくり」よりも「商売」の方が好きなのであろう。

クリントン政権も、かつて日本に敗れ去った工業部門を助けようとはしなかった。工業製品は海外で生産し、それを輸入することにした。ただし、日本が「世界の工場」として台頭し、その国力が米国を上回るような事態だけは阻止しようとした。米国は、世界のリーダーとしての地位を守り続けたかったのである。

そんな米国が選んだのが中国だった。中国は1978年に改革開放路線へと転じ、経済の市場化を進めた。鄧小平は1979年に米国を訪問し、米中間の冷戦は事実上幕を閉じた。1980年代の中国では経済の自由化が進んだが、それに伴って人々は政治の自由化も求めるようになった。それが1989年の天安門事件を引き起こした。西欧諸国は、民主化を強硬に抑え込んだ中国共産党を非難し、中国は再び国際社会で孤立した。

チャイメリカ構造が生んだ米国の分断

こうした状況下で、クリントン政権は日本の経済発展を抑え込むための道具として中国を利用することを考えた。人件費の安い中国に工業製品を生産させ、その資本は米国が提供する。これはウォール街、すなわち米国の金融資本の意向にも沿うものだった。

日本企業の資本は、三井・三菱といった財閥系やホンダ・ソニーのような新興企業にしても、その大半を日本人が保有していた。これでは米国の金融資本が入り込む余地がない。一方、1990年代の中国はまだ貧しく、工場を建てたくても資本がなかった。そこにウォール街が手を差し伸べたのである。

金融の自由化は1980年頃から米国が推し進めてきた政策である。しかし、お金持ちの日本は米国からの資本を必要としなかった。一方、中国は米国の資本を必要としていた。ウォール街が活躍できる場がそこにあった。クリントン政権は、この中国とウォール街を結びつけた。

人件費の安い中国は、やがて世界の工場となった。世界の工場の地位を奪われそうになった日本は、中国に負けじと労働者の賃金を引き下げることに躍起になった。それが日本に派遣労働者を生み出し、サービス残業が常態化する社会を作り上げた。

中国が安い人件費によって世界の工場に成り上がった時期、米国と中国の経済は一体化した。その関係を象徴する言葉が「チャイメリカ」である。ただし、このチャイメリカで利益を得たのはウォール街であり、中西部の工業地帯は大きな打撃を受けた。これが今日の米国の分断を決定づけた。

トランプ大統領はこの構造にメスを入れている。その結果、ウォール街のあるニューヨーク州などに住む人々はトランプを非難する一方で、中西部の工場労働者たちは彼を熱烈に支持している。

製造業の国内回帰と中国抑制を狙う関税引き上げ

トランプ大統領は、関税を引き上げることで工場を中国から取り戻そうとしている。それは同時に、中国の台頭を抑えることにもつながる。ただ、多くの識者は、ラストベルトがかつてのような工業地帯として蘇ることはないと見ている。トランプ大統領は移民を締め出しているため、安価な労働力の確保が難しい。米国人の賃金は中国と比べて高く、関税を引き上げた程度では、生産拠点を米国に戻すのは現実的ではない。

もっとも、トランプ大統領はすべての工場を中国から米国に戻す必要があるとは考えていないようだ。シャツやサンダルは引き続き中国やベトナムで作り、AIや半導体、コンピューター、さらには戦車や軍艦などを米国で作りたいと考えている。

確かに、識者が言うように米国の工業部門が再び世界を席巻することは難しいだろう。ただ、トランプ大統領の努力が全く無駄になるとも思えない。今後、関税だけでなく政府による補助金の交付などが行われれば、先端産業の分野で米国の工業部門が復活する可能性はある。

今回の「トランプ騒動」が示すように、米国社会はダイナミックに変わる。大胆な試行錯誤を繰り返す、そんな社会は活力を秘めている。1990年代に日本を押さえ込んだように、米国はこれから10年ほどかけて中国経済に揺さぶりをかけるつもりだ。

富裕層向け減税の財源としての関税引き上げ

ここまで述べてきた2つの理由は広く知られている。しかし、トランプ大統領が関税にこだわる背景には、もう一つの理由がある。それは「所得減税」である。米国の累進課税は日本ほど厳しくはないとされるが、それでもビル・ゲイツやウォーレン・バフェットに代表されるような高額所得者が多数存在する米国では、所得税の大部分を彼らが納めている。不動産業を営むトランプ大統領自身も高額所得者であり、彼は所得税を大幅に減税したいと考えている。そして、その減税の財源として関税を活用しようとしているのである。

チャイメリカ構造を壊すことは、中国に資本を提供してきたウォール街の利益に反する。しかし、所得減税はそのウォール街の住人たちの利益と一致する。トランプ大統領は、副大統領にバンスを指名するなど、ラストベルトの労働者に寄り添う姿勢を見せる一方で、共和党の本来の支持基盤である富裕層の期待にも応えている。このように、立場の異なる社会階層の利害をともに汲み取ったことが、トランプ再選の原動力となった。

関税政策に込められた自立経済への回帰

トランプ大統領は、米国を19世紀の孤立主義の時代に引き戻そうとしている。19世紀の米国では関税が高く設定されていた。それは、当時の先進地域であったヨーロッパから米国の産業を守るためである。政治的にも世界との関与を避け、それはモンロー主義と呼ばれた。

米国は国土が広く、天然資源にも恵まれているため、自給的な経済を構築することが可能である。実際、21世紀に入ってからはシェールオイルやシェールガスの産出に成功し、エネルギーの自給が可能になった。もはや中東の産油国に頼らずとも、米国は生きていける。

トランプ関税の発動は7月とされており、現在、多くの国が米国との交渉を進めている。しかし、いくら交渉を重ねても、トランプ大統領が大幅な譲歩をするとは考えにくい。それは、今回の関税措置が彼の単なる思いつきではなく、本稿で述べてきたような背景と意図に基づいているためだ。

もっとも、4月に提示されたほどの高関税がそのまま課されることはないように思う。というのも、トランプ大統領は最初に到底受け入れられないような条件を突きつけ、その後の交渉で現実的な条件を提示することが多いからだ。たとえば、中国に対して一時は145%の追加関税を課すとしながら、最終的には撤廃しつつも、30%の追加関税は残した。見かけ上は大幅に譲歩したように見えるが、実際には高い関税を維持する。これが「トランプ・ディール」である。

いずれにしても、米国が世界中から大量の製品を輸入する時代は終焉を迎えた。これは、米国への輸出によって利益を得てきた中国、韓国、台湾、日本、そして東南アジア諸国にとって、大きな転換点となる。

2025年は、クリントン政権以来、およそ30年続いてきた世界の貿易構造が大きく変わる年になるだろう。次の30年は、これまでの30年とはまったく異なるものになる。その変化を見極め、柔軟に適応しなければならない。適応に成功した国、組織、そして人だけが生き残ることになる。